本文是为 Leo 唱片的“苏联新爵士黄金年代”系列 CD 所写的内页,作者 Alex Kan 是 BBC 电台主持人,新音乐历史学者。

请注意 Kan描述的主要是苏联和后苏联时期俄罗斯的新即兴音乐历史(新爵士、民族爵士、 前卫爵士),而不是标准爵士(主流爵士、摇摆、bop 等)。

艺术爆炸从定义上来说是无法预知的。艺术史学家在回顾它的时候,试图寻找合理化依据解开魔术,展示一连串政治、文化和审美的潜流,以显示这场爆炸无可避免。愚蠢幼稚的同时代人怎么会没有预见到它的到来?如果你身处其中,你就不会有事后之明的优势。然而我确信,如果你足够幸运发现自己真的身处一次艺术爆炸,你不可能会错过它或者把它误认为是平稳、和平的常规艺术“演进”。相反,那时候的兴奋可能让你实际上高估你所看到周围发生的事情。多年以后的现在,在写这些唱片内页的时候,我面临着双重挑战:努力重现那场激昂兴奋的艺术革命——我曾亲眼所见并且参与其中——同时又要试图以评论家“客观”的角度来分析它。

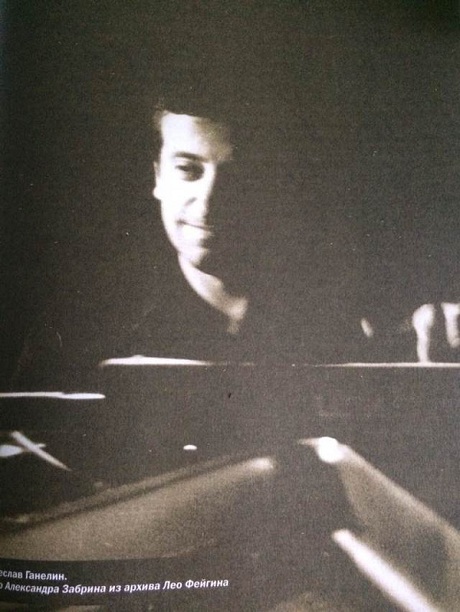

我个人参与到这个新音乐场景是在1970年代后期,当时我到列宁格勒来生活。那时候我变得确信,我最初的音乐激情摇滚乐,在“前卫摇滚”的声音中已经走过了它的艺术巅峰,正在变成老态龙钟的恐龙超级乐团,我完全不想继续跟进(那时朋克还没有真正发生——至少对我们来说)。爵士乐成为新的激情。然而最使我着迷的不是像Ella 和 Louis 那样的流畅、抚慰人心的声音,那些是通过谨慎的“官方”苏联政府中你能得到的仅有的爵士乐。早在来列宁格勒之前,通过西方电台和偶尔从神秘的从来见不到的唱片上翻录的磁带,我就爱上了 Mahavishnu Orchestra 尖锐的首张专辑、弥漫气氛的 Weather Report、印象派的早期 ECM、甚至还有怪异抽象的 Anthony Braxton 和 the Art Ensemble of Chicago 。这种音乐看起来比任何摇滚乐所能提供的东西都更大胆和有创造性,我非常渴望能更深更广地了解它。第一次发现这晦暗而令人着迷的音乐不仅存在于难以渗透的铁幕外,而且我们自己的国界以内也有的时候,那种兴趣和兴奋就更热烈。我永远不会忘记1977年的一封信带给我的兴奋的震动,那封信送到我的部队驻地,极圈外的新地岛(Novaya Zemlya)。我一个兴趣相投的朋友骄傲地告诉我 Melodia ——苏联官方的也是唯一的唱片厂牌——发行了一张唱片,与之相比King Crimson(那时对我们来说就是前卫的体现)听起来就像是童谣。他说的那张唱片是 Con Anima ——the Ganelin trio 正式发行的第一张作品。当时我住得远离都市,那张唱片虽然是正式发行的,但事实证明它一点不比那些西方的东西好买。经过一番努力,直到我服满一年兵役回来,我只找到一张“盲”封面(没有封面画、没有乐手名字、没有乐器名单)的拷贝。如果说少量配给的西方音乐新闻,还能通过广播和我们允许订阅的波兰、捷克斯洛伐克、东德的音乐杂志过滤给我们,发生在我们自己首都的事似乎完全接触不到。讽刺的是,正是通过捷克斯洛伐克的流行和爵士杂志 Melodie 我第一次知道列宁格勒 Kvadrat 爵士俱乐部(kvadrat 意思是合唱)的存在,而且据 Melodie 介绍还有一个萨克斯手 Anatoly Vapirov 演奏野心勃勃的新音乐。

1978年8月来列宁格勒的时候,我准备要全身投入这个令人兴奋的新世界。但我很快发现,原来 The Kvadrat club这个爱好者圈子,虽然忘我地投入爵士,但是在推广听起来像过期的干面包一样的音乐。它的周日中午场当地二流迪西兰音乐和沉闷的 bop 音乐演出与新音乐的兴奋和创造力相去甚远,像是刚入教进行原始仪式的教众。我按时做我觉得是义务的事情,参加离家一小时的 Kvadrat 的每周聚会,在墙上和围栏上贴海报,搬舞台上的扩音器。幸运的是,第一次音乐回报很快就来了。就在几个月后78年11月第一届 Autumn Rhythms Festival,除了无趣的主流,还有我所渴望的声音万花筒:Ganelin、Tarasov 和 Chekasin 的“多风格主义”(polystylism,Ganelin 自创的词)扭曲的结构,Arkhangelsk 宗教仪式般的萨满巫术,Vapirov 自由爵士的旺盛能量和才华。在 Vapirov 的四重奏里我第一次听到和看到一个完全不知名的年轻钢琴家 Sergey Kuryokhin 和他在键盘上闪闪发光、暴风骤雨、具有骇人侵略性的攻击。

我为之着迷。终于有一扇通向新世界的窗户。几周之内我和 Kuryokhin 成了朋友——我们年龄相当,经历共同的音乐发展,着魔地投入新音乐。我们几乎每天见面交换唱片,交流新信息,并且构建我们自己的土生音乐发展理论。在一个几乎其它所有东西都受到限制的国家里,时间的供给倒是非常充分——我记得我曾经称其为“被迫奢侈”时期。政治、生意和旅行被禁止,我们就投入唱片、电影和书籍。通过 Kuryokhin 我接触到他的朋友圈子——音乐家、艺术家、作家——列宁格勒的地下核心。其中一位是 Efim Barban——大约年长20岁,他赶上了60年代早期爵士前卫的诞生,他有巨大的唱片收藏,在 Kvadrat 俱乐部有固定的新爵士讲座。他也是多产的爵士作家、编辑和地下爵士刊物《Kvadrat》的出版人。这份刊物开始只是同名俱乐部的简报,当时已经早就不再报导那家保守的俱乐部,转而成为激进的编辑的喉舌和巩固这个国家新爵士群落萌芽的工具。

1980年代到来之际是苏联反主流文化的激进时期。欣喜的开放年代还很遥远,刚刚能从地平线另一边透出来。艺术和文化被空前绝后地划分开,存在于两个完全不同、没有联系、经常是对立而且几乎从不交流的世界。一面有一个国家资助扶持的官方圈子,另一面是不妥协派的、另类的、破坏性的、地下的世界。那时我们自豪地自称“第二文化”,按照自己的原则和标准运作,甚至创造了自己的基础结构,包括了艺术节,音乐会,剧场演出,电影放映,文学、艺术、电影和音乐刊物,以及 samizdat(地下出版物)和 magizdat(转录磁带)。如果说 samizdat主要是指通过普通打字机在复写纸上费力地复制的违禁书籍,那么 magizdat——由 magnitofon(一种磁带录音机)这个词转变而来,意思是煽动性抗议歌曲以及摇滚乐的磁带拷贝。爵士乐处在这两个世界之间。仅仅20年前,爵士乐完全处于被驱逐的状态,在很多人意识里,爵士乐仍然不加区分地代表一种解放精神,它的核心是即兴,这是一种自由的音乐性隐喻。然而1970年代后期,至此还兄弟般坚实的爵士群落产生了分裂。这个深刻的分裂过程,与1960年代早期在美国爵士中发生的并无不同,分离成“革新派”和“传统派”。而更糟的是,传统派,特别是以莫斯科为基础、接近权力和金钱的那些,很快被引诱到“官方圈子”中去——通过有保障的音乐会、录音、电视和广播演出和偶尔的国外旅行,就跟其他所有国家“分配”的东西一样。

以我到列宁格勒之前的小地方习惯,我只是模糊地猜想,地下爵士群落尽管很小却绝对存在。数量很少的新爵士信徒向几个主要城市聚集。列宁格勒有最强的爵士乐传统和组织,显然是爵士的首都。维尔纽斯(Vilnius)本身爵士生活并不多,但仍然排名很高,完全因为 Ganelin trio——这个国家最早的新爵士乐团出自这里。另一个明显的中心是新西伯利亚(Novosibirsk),在西伯利亚(Siberia)的中部,这对颓废的西方音乐来说可能是个怪异的地理位置,但那里有科学城(Akademgorodok)——学院和知识分子集中的郊区——这个偏远的城市以它可与这个国家任何地方相比的知识、政治和文化力量为荣。1978年就是在新西伯利亚,妇科医生、自学鼓手、甚至比我们还疯狂的新爵士狂热爱好者Sergey Belichenko 举办了第一次新爵士研讨会。

我们的导师 Barban 过着一种心灵流放的隐士生活,在列宁格勒市郊塞满书籍和唱片的公寓里,自足于象牙塔中,实际上,他只是在等待离开这个国家的机会。他原本并没有准备要发起一场切实的审美对抗。然而,一见到两个充满精力和热情的年轻人,他产生了另一种想法:新爵士俱乐部。这个新生事物将自己与官方圈子和坚定保守主义的 Kvadrat 都分开,开始改宗 Ornette、Trane、Cecil 和 Sun Ra 以及那些 Stockhausen、Cage、Boulez 和 Xenakis 神圣的言论和声音。不用说,我们非常兴奋,在一些巧妙的官场政治活动之后,Contemporary Music Club 在 Lensovieta Palace of Culture 成立了。

一个艺术上由我们自己控制的场所,结果证明是一次巨大的激励和挑战。音乐家们开始在周围聚集。它是一个实验室,在这里小号手 Slava Gayvoronsky 首次与当时只有18岁的贝司天才 Vladimir Volkov 尝试二重奏的形式。Vapirov 实验了他的不同的乐队并首演他的主要作品。Kuryokhin 精炼了他的独奏,并且和即兴乐团胡混,这后来发展为他令人敬畏的 Popular Mechanics 演出。一开始 CMC 只是列宁格勒当地音乐家们的游乐场,但消息很快就传开了。莫斯科的 Sergey Letov 和 Valentina Ponomareva,斯摩棱斯克的 Vlad Makarov,维尔纽斯的 Chekasin 和他的学生/合作者 Petras Vysnauskas、Vytautas Labutis、Oleg Molokoedov 都跑来演出。1980年四月我们举办了第一届 Spring New Jazz Concerts——不同于“官方”的 Autumn Rhythms Festival。不受限制地打破所有障碍是那时的口号。Chekasin 觉得在 Ganelin 的结构中受到限制,特意走上舞台展示他狂野的戏剧性表演,这强烈地影响了 Kuryokhin 形成日后 Popular Mechanics 的概念。这个地方变得时髦而有吸引力,不仅是对音乐家和新音乐狂热者,也是对所有渴望新艺术、新思想、新精神、以及长期受抑制的自由的人。艺术形式之间一切原有的界限都模糊和瓦解了。诗人和作家与音乐家一起走上舞台,“非官方的”不妥协派艺术家在门厅和舞台布景上展示他们的作品。差不多在同时摇滚乐正从完全地下浮出水面,CMC 成为了自由爵士和摇滚音乐家融合试验的场所。Valentina Ponomareva 跟 Kuryokhin 和 Chekasin 还有摇滚乐队 Aquarium一起唱歌。Aquarium 的乐手也是 Popular Mechanics 的固定成员。这个地方甚至是学院先锋派的支柱:Edison Denisov 和同事先锋作曲家 Schnittke 以及 Gubaidullina 一起被保守的作曲家协会排挤,他在 CMC 举行了第一次完整的作品音乐会。与国外的接触——在仅仅在几年前还是不可想象的事情——突然爆发。我定期在 Jazz Forum、Coda、Cadence 上报导 CMC 的活动并且收到成打来自世界各地的信件反馈,他们惊奇的发现铁幕背后竟然有晦涩的新爵士在活跃。Hans Kumpf、John Fischer、Jan Garbarek、Elton Dean、ROVA 萨克斯四重奏、Oliver Lake 是我们定期的,虽然有时半匿名的表演嘉宾。差不多同时 Leo Feigin 在伦敦创办了他的 Leo 唱片公司并且很快受到整个西方媒体的强烈关注——从同样专业的 Coda 和 Cadence 到英美所有的主要报纸。

说列宁格勒是新音乐的唯一地点绝对是错的。音乐节体系在这整个巨大的国家传播开了,几乎每一个或多或少有点名气的音乐家一年里可以在相隔遥远的不同地方演出几次,从东西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克(Krasnoyarsk)、波罗的海的里加(Riga),极圈后靠近摩尔曼斯克(Murmansk)的阿帕提尼(Apatity ),到黑海的敖德萨(Odessa)。其中的一些——特别是有当地乐手和/或组织者是新音乐迷的,更趋向于演出自由即兴音乐。有一个音乐节绝对是非常特别的。古老的俄罗斯城市阿尔汉格尔斯克(Arkhangelsk),在遥远的北方,是俄罗斯最有影响的乐队之一的家乡,乐队也以此命名。爵士萨克斯手 Vladimir Resitsky 从60年代中期开始和阿尔汉格尔斯克鼓手 Vladimir Tarasov 一起演奏爵士。Tarasov 搬到维尔纽斯并开始和 Ganelin 一起演出的时候,他们邀请 Resitsky 加入他们成为三重奏。热爱北方和他的城市的 Resitsky 拒绝了邀请,很快 Chekasin 加入了这个三重奏。Resitsky 留下来辛苦地组建他的乐队。这个乐队是一个真正完全奉献给音乐的团体。很快一个音乐节诞生了,而 Arkhangelsk Jazz Fest 是“节”这个词真正表达它应有涵义的地方:盛宴、狂欢和精神的崇高:有音乐、伏特加还有不可少的俄罗斯蒸气浴。每次音乐节的高潮是到索洛维基群岛(Archipelago of Solovki)的三天行程,那是个激动人心的北方之美的地方。Leo Feigin 对 Resitsky 的说法非常正确——一个所有这些事背后不知疲倦和无私的驱动力——设法将他这个靠近北极圈的地方变成俄罗斯的新奥尔良。难过的是,写这些内页的时候,我们听到 Volodya Restitsky 去世的悲剧消息。我们将深深思念并一直记得他。

当时在音乐上,除了所有“前卫”的主张,主流趋势越来越明显是后现代,尽管这个词本身一直到80年代末还是不为人熟知的。基于爵士的自由即兴为包含许多流行音乐和文化的更精细的作曲结构让路。人们可以很容易分辨出三种主要的趋势。纯粹主意自由即兴者:斯摩棱斯克的大提琴手 Vlad Makarov、新西伯利亚的 Homo Liber、到80年代后期加入后现代主义之前的Sergey Letov,他们是少数派,看起来越来越边缘化和过时。“严肃”作曲家:Vapirov 不懈地坚持大规模的、满怀悲悯而有些浮华的第三流派作曲,沿着 Mahler, Berg 和 Mingus 路线而来(作品如 Macbeth, Lines of Destiny, De Profundis),采用四重奏、室内乐团与合唱团。一度钟爱他的钢琴家 Kuryokhin 越来越厌烦这种“严肃”,对我承认在大多Vapirov 演出的严肃时刻他几乎无法抗拒带上一个红鼻子的诱惑。,大胆创新的作曲家 Gayvoronsky 从更传统的根源汲取灵感,从 J.S. Bach 到 John Coltrane,从印度的 Ragas 到“扬基佬笨蛋”(美国歌曲)。Ganelin 不满 Chekasin 的爆发,他越来越倾向“严肃”,这在他三重奏以外的作品中尤其明显。然而最引人注目、嘈杂、华丽的是后现代的表演者:主要是 Chekasin 和 Kuryokhin。“戏剧性爵士”的种子早在1976 年 Ganelin 三重奏的 Home Music Making 节目就显示出来,乐手们穿着睡衣出现在舞台上,并且舒服地躺在床上。维尔纽斯三重奏这一做法的来源可以追溯到他们(主要是打击乐手 Vladimir Tarasov)与莫斯科的观念艺术圈子的紧密联系,这些艺术家又同样受到 Andy Warhol 的波普艺术和先锋表演艺术/偶发艺术和激浪派的影响。然而 Ganelin 强烈反对这样的表演,并且绝不允许它在三重奏的音乐会上再次出现。甚至几年后,显然是被 Chekasin 夸张的姿态、煽动性的姿势和有意的表演技巧激怒,这位钢琴家轻蔑地侮辱这些东西是“小丑把戏”。Chekasin 认为 Ganelin 的反对完全是因为嫉妒,出于挑衅和顽固,他越来越纵容自己做这些表演——开始是鲜明、形象、与听众互动的。然而,他走得越远,他的怪异行为就越无味,直到彻底尴尬的地步。另一方面,Kuryokhin 带着与生俱来的魅力、感召力和无法抗拒的性吸引力,取得了更大成功。Popular Mechanics 演出的音乐质量一直不稳定:Kuryokhin 从来不用长时间排练来烦他和他的乐手。然而他将极为丰富的想象、全然的不可预料、巨大的多变性、自相矛盾的“不恰当”的演出方式、无限的机智,以及对音乐、文化、社会、政治的讽刺,巧妙地编织到极具娱乐性的不间断表演当中,不管他到哪里演出,总是让听众深深着迷。活力、创造力、欢快,还有最重要的是主角的成功,使“戏剧性爵士”的病毒实际上传播开去,在80年代末和90年代初的很多年里,精心组织的舞台表演看来完全支配了苏联/俄罗斯的场景。Kuryokhin,带有典型的极端倾向,他将这个想法带入荒谬。在一次原定的钢琴独奏会上,他走上舞台,即兴讲了大约一个半小时的神话故事和寓言,然后隆重鞠躬下台,完全没有碰钢琴。俄罗斯文化传统上非常强势的文学元素在新爵士中也特别强势。这又一次反映了与1960年代纽约的前卫艺术相同的趋势,当时 Amiri Baraka 的诗是和 Archie Shepp 的萨克斯同样有效的音乐工具。Tarasov 的许多表演是跟观念艺术作家和艺术家 Ilya Kabakov、Dmitry Prigov 和 Lev Rubinstein 一起进行的。伏尔加格勒(Volgograd)的 Orkestrion 三重奏甚至是由诗人 Sergey Karsavin 组建的。他们文字与声音粗暴的融合反映了这个独特城市的意向,那里苏联宣传斯大林格勒胜利的骄傲的象征符号与不幸和对犯罪的绝望共存——还有受贫穷折磨的工人阶级贫民窟。很快 Arkhangelsk 也跟上,他们头上带着桶子出现在舞台,还有 TriO——一支由 Sergey Letov 吹簧片乐器、Arkady Shilkloper 吹法国号、Arkady Kirichenko 负责大号和人声的铜管三重奏——他们几乎所有作品都基于类似的奇异的后现代手法。这与俄罗斯摇滚中相似的趋势以及的苏联与西方突然到来的亲密期是同时发生的。那时候戈尔巴乔夫、公开化和改革是流行的概念,俄罗斯人到处受欢迎,Kuryokhin、Chekasin、TrioO 和 Orkestrion,还有 AVIA、Zvuki Mu 和 Auktsion 在欧洲一个又一个音乐节上巡回演出他们的戏剧性摇滚和爵士。

然而,在这些乱哄哄的“做秀”之外,另一种强劲但完全不激进的的趋势逐渐成熟。由于没有更好的词,我称它为室内-民族爵士(chamber-ethnic jazz),因为它专注于带有强烈的民族影响的小乐团室内乐的爵士方式。民间的或民族的东西对各种音乐的侵入——不管是爵士、摇滚还是古典——总是受到苏联权威音乐机构的鼓励,它们与所有独裁政权一样,将民间艺术视为颓废的西方影响的对立面。不去管官方的压力,对真正民族音乐真诚的关注以及将它们与爵士融合的实验从来没有停止过。最有趣的例子是 Arkhangelsk 和 Dmitry Pokrovsky Ensemble 的联合演出以及非常强却被低估的 Roman Dubinnikov 的录音 Dearly Departed。更多值得注意的是来自前苏联加盟共和国的音乐家们的尝试——特别成功的有阿塞拜疆的钢琴家 Vagif Mustafa Zadeh 将 mugams(阿塞拜疆传统音乐形式)结合到爵士即兴中。Vagif 早在1978年,他的音乐被完全赏识之前很久去世。而他的女儿,钢琴家和声乐家 Aziza Mustafa Zadeh 自从在1989年苏黎世的苏联前卫爵士节初次亮相后,就在美国开始了她极为成功的职业生涯,不过她的音乐更符合流行融合爵士的风格。另一位奇特女性 Sainkho Namtchylak 的方式激进得多。她做自由即兴并且和许多这一流派最著名的人物:Peter Kowald、Ned Rothenberg、Evan Parker 一起表演,她的图瓦出身有力地补偿了她的激进主义。这个东西伯利亚的佛教小国,拥有独特的喉音演唱文化,在过去十多年中在国际上取得了比任何前苏联的其他东西更大的成功。和 Sainkho 一起,至少还有两支来自图瓦的乐队:Huun Huur Tu 和 Yat-Kha 长期到欧洲和美国巡演。1990年代另一个成功的故事是钢琴家 Misha Alperin。这是个在摩尔多瓦和乌克兰交界处长大的犹太人,那里几乎是欧洲仅剩的民间音乐传统还很活跃的地区,他浸淫于丰富多彩的犹太、罗马尼亚、乌克兰、匈牙利和吉普赛曲调。不过他和吹法国号的 Arcady Shilkloper 合作的的首张 ECM 唱片缺乏新意,印象主义,还有点死气沉沉。直到加入歌手和管乐手 Sergey Starostin 的 Moscow Art Trio,音乐才开始获得新的维度。Starostin 是俄罗斯音乐的学者和研究者,有即兴音乐和摇滚乐的经验,他已经成为当代俄罗斯新音乐的关键性人物。Alperin 迁居挪威,将一点斯堪的纳维亚风格添加到他的民族影响调色板当中。Moscow Art Trio 有一些与 Huun-Huur-Tu 和保加利亚女生合唱团 Angelita 一起的野心勃勃的大型计划。Slava Gayvoronsky 在与手风琴家 Evelyn Petrova 合作的新二重奏里继续探索他的作曲概念与俄罗斯传统音乐的新结合,他的这种探索开始于和 Volkov 在 Russian Songs cycle 的时候。Volkov 在结束和他的拍档近20年的合作后,开始了自己的 Volkov Trio 并且在俄罗斯-荷兰-塞内加尔-图瓦成员组成的国际化民族爵士乐团 Vershki Da Koreshki 中演奏。

情况已经彻底改变了。如果说20年前我们努力让乐手们在 CMC 的双周音乐会上演出,现在莫斯科的 Nick Dmitriev’s Dom Centre 每周5个晚上演出新音乐。在圣彼得堡举行的 SKIF——Sergey Kuryokhin 国际音乐节——是有数百名艺术家参加的大型活动,包括国际上显赫的名字:Terry Riley、Keith 和 Julie Tippets、Faust、Frank London、Peter Brotzman,还有很多。音乐节在纽约开始然后转移到圣彼得堡。俄罗斯音乐家可以到任何想去的和可以工作的地方旅行和生活。

Sergey Kuryokhin 42岁年富力强时去世到现在将近5年了。The Ganelin trio更早在 Ganelin 1987年移民以色列时就已经解散。

说怀念那个年代,那些铁幕岁月,至少是很傻的事。但我确实怀念,怀念那种爆炸的感觉,革命的感觉,那些我们在80年代都感觉得到的东西。身处限制当中,我们感受到一种难以置信的兄弟情感并幻想这份情感会漫过边境。不存在钱的问题,那不算什么。音乐才重要。真的是黄金年代…

Alexander Kan,London,April 2001.

翻译:bedworm,July 2005,修订于2013.10.14